人生を変えるI amな本映像を容赦なくカットして2億ドルをドブに? 鬼才、クリストファー・ノーランでも「いつもと同じことをしている」と思われるのが怖い?

最新作「オッペンハイマー」が話題になっているクリストファー・ノーラン。これまでの作品ができあがるプロセスを、“仕事”としてまとめた大著から学べることは多い。

インデペンデント系映画で脚光を浴び、『ダークナイト』、『インセプション』、『ダンケルク』、『TENET テネット』など、あれよあれよという間に、超大作御用達の映画監督となったクリストファー・ノーラン。

熱烈な映画ファンでなくとも、氏の名前は知っている、作品は見たことがあるという方は多いでしょう。

では、そこから立ち入って、彼の仕事への取り組みについてご存知の方は、どれくらいいるでしょうか? さすがに少数派だと思います。

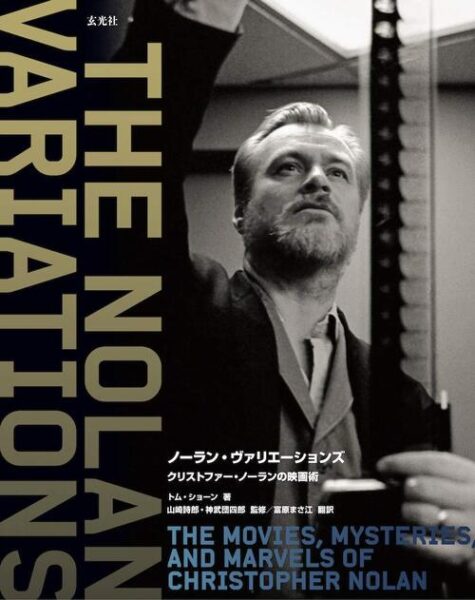

今回取り上げる書籍『ノーラン・ヴァリエーションズ クリストファー・ノーランの映画術』(玄光社)は、ノーランの知られざる思考・行動の源にせまった貴重な 1 冊。意外にも、フリーランス・個人事業主として仕事をしている方にも役立つ逸話やヒントが散りばめられ、なかなか興味深いです。そのあたりをメインに紹介してみましょう。

目次

「既成事実」で創作面での主導権をにぎる

人気作品を次々と生み出すノーランにとって、そもそも映画製作という「仕事」は、どんな位置づけなのでしょうか? 門外漢からみれば、いとも簡単に傑作を創造してしまう天才性を感じてしまいますが、実はそうではありません。

本書の冒頭では、次のように告白しています。

映画作りはとても骨が折れる。魅力的な仕事だが苦労も多い。家族や友人たちとのつき合いにも負担がかかるし、体力も消耗する。だから撮るなら傑作を、それも僕がいいと思えるものでなければならない。(本書 24p より)

苦労を増している要素の1つに、脚本制作にも深くかかわるという信条があります。脚本にはノータッチという映画監督が多いなか、ノーランは脚本を自ら書くことが少なくありません。いまや大御所とはいえ、ストーリーのアイデアにそのままゴーサイン出るという保証もありません。何年もかけた構想がお蔵入りになることも、ままあるそうです。

ただ、ほかの作業に比べれば脚本制作は、ノーランにとって挑みがいのあるものです。脚本はそのまま「必要最小限のことを記した簡潔な資料」だからです。それは、時には複雑になり過ぎるプロットを整理し、エグゼクティブやスタッフへの説明材料にもなりえます。そう考えれば、ノーランにとって脚本を書く営みは、必要不可欠なものに見えてきますね。

さて、脚本だけでなく美術デザインにも大きく関与したのは、『ダークナイト』トリロジー(三部作)の 1 作目『バットマン ビギンズ』です。制作の初期のプロセスでノーランは、自宅ガレージで共同執筆者や美術監督と数週間にわたる意見の交換を行いました。理由は、脚本と美術デザインを同時に映画会社に提出するためです。

ノーランには大きな懸念がありました。それは映画会社の圧力によって「僕らしい要素」をあまり取り込めないのではというもの。

だから、そのうちに『SF 映画にはロボットが必要だ。ロボットを用意してくれ』と誰かに丸投げし、完成したロボットが差し出されるのを待つという状況になりがちだ。だが、それは僕の流儀じゃない。大げさでなく何百万ドルも出資されて完成した映画が、やたらと凝った小道具や仕掛けを披露するだけの意味のないものになり、観客はただの見掛け倒しをずっと見せられることになる。(本書 141p より)

この状況を絶対に回避するため、映画会社幹部に「既成事実」を見せ、創作面での主導権を得ようとしたわけです―この方策はうまくいきました。リブート作品が陥りがちな凡作にならず、ノーランの『バットマン』は、独特の雰囲気を持った傑作へと昇華しました。

2 億ドルをドブに捨てることに……?

いったんクランクインするや、映画監督の仕事は、際限のないトラブルの種とのせめぎ合いとなります。

それは『ダークナイト トリロジー』を成功に導き、天才・鬼才と称されるようになったノーランにとっても例外ではありませんでした。

例えば、『インセプション』の編集作業が始まって数週してからのこと。次の問題が露見しました。

大きな問題がふたつあった。ひとつはマイケル・ケインのシーンで、これはかなりの難問だった。どう処理すべきか決まるまでに長い時間がかかったよ。そのあとのリールでもやたらと説明的なシーンが多い箇所があった。見終わったあと、みんな真っ青になり、僕は数日間眠れなかったよ。最悪な気分だった。『なんてことだ、2 億ドルをドブに捨てることになるかもしれない』。(本書 242p より)

ノーランは、フィルムの編集を「タイヤのラグナットを締めるような細かい作業」と表現しています。たいていは、面倒ではあっても決して不可能な作業ではありません―しかし、今回はそうは問屋が卸してくれそうもありませんでした。

すったもんだあったようですが、解決策は「容赦なくカット」することでした。そのせいで、観客がストーリーラインや登場人物らの関係性に疑問を持つ可能性が出てきましたが、「あえて説明しない」という方向性は悪くはないと結論を見いだしました。

同様の難題は、のちの『インターステラー』の編集時にも降りかかりました。この作品は「想像以上に編集が難しかった」とノーランを述懐させるほどでした。そして痛感したのは『この 10 年間僕やリーがやってきたアプローチは忘れよう』という覚悟。

登場人物を通してではなく、観客自身が息をのみ、影響を受けるような映像が必要だった。僕らはデジタル効果部門のスタッフを呼び寄せ、音楽面はハンスと一緒に考えることにした。登場人物たちの感情を観客にも直接経験してもらうためだ。(本書 289p より)

それはノーランにとって大きなチャレンジでした。そして仕上がった作品は、観客の受けは別として、批評家からの評価はこれまでで一番低いものとなりました。もっとも批評の矛先が向かったのは、難解なプロットや矛盾点といった点で、ストーリーの根幹にかかわるものではありませんでしたが。この体験は、ノーランに大きな学びをもたらしました。

俳優との間にできる壁を壊すことの重要性

筆者は、『バットマン ビギンズ』以降のノーランの作品は全部観ていますが、いつも思うのは「前例踏襲的な作品作りはしないのだな」という確信めいたものです。

映画会社からは、確実な売れ線を作るようプレッシャーはかけられているかもしれません。それを意識的にスルーしつつ、それでいて大ヒットをもたらすのですから、大したものだと思います。

なかでも近作『ダンケルク』は、これまでのノーランらしさの印象を華麗に覆したものとして記憶に残ります。それは、ノーランにとっても、ちょっとした賭けだったようです。

本来なら人物像を描いたり、終盤で登場人物が自分の思いを話して観客の共感を得たりするシーンがあるものだが、今回はそれを全部止めようと考えた。ほとんどのシーンに台詞を入れないことに決めたんだ。(本書299p より)

「脚本を重視するノーランにとって、これは大英断だったのでは?」と思わずにはいられません。結局脚本は(初期の作品を除いて)もっとも薄いものとなりました。

ノーランとて、この多分に実験的なにおいのする映画を、専横的に作るつもりはありませんでした。主要な俳優らと、脚本を読む前に個別に話し合いの場をもち、コンセプトを理解してもらおうと努めました。毎週、俳優・スタッフらを映画館に招き、そこで新旧さまざまな映画を上映し、ノーランが「自分が『ダンケルク』に求めているものを少しでも伝えよう」ともしました。

さらに撮影時には、ノーランは俳優らと環境をも共有しました。

ノーランと撮影監督のホイテ・ヴァン・ホイテマはウエットスーツを着て、俳優たちと一緒に水中に入った。「普通、スタッフは陸から撮影し、俳優は水中で演技する。そこにできる壁を壊そうと考えたんだ」(本書308p より)

破天荒とも思えるこの試みは功を奏しました。完成した映画は、やはり実験精神に富んだものでしたが、スター俳優も登場せず、人気作品のリブートでも続編でもないながら、公開年夏における最大のヒットをもたらしたのです。

これほど進取の気質に富んでいながら、ノーラン本人は「また同じことをしている」と思われるのではないかという気持ちを、いつも持っているそうです。かといって、「人と違うことをしたいという理由で変わったことをする」つもりもさらさらないと独白します。追求したいのは、「自分の核をなす衝動に忠実」でいること。それがクリエイティブに生きる仕事人の、遵守すべき哲学なのです。それはノーランのような傑出した人物だけがたどり着ける境地ではなく、誰もが目指すべき理想郷でしょう。ここへたどり着けるかどうかが、仕事人としての試金石だと感じました。みなさんは本書から何を感じとるでしょうか? 分厚くて気合が要りますが、まずは最初の何ページかをひもといてみるといいでしょう。

関連記事

この記事を書いた人

- 都内出版社などでの勤務を経て、北海道の老舗翻訳会社で15年間役員を務める。次期社長になるのが嫌だったのと、寒い土地が苦手で、スピンオフしてフリーランスライターに転向。最近は写真撮影に目覚め、そちらの道も模索する日々を送る。