ハック爆発的に人気のせいろ。実は「買ったのはいいけど使わない」運命? 使い方次第で万能調理器に

無印良品がせいろを発売開始してから、一気に広まったせいろ料理。そのビジュアルと「簡単・ヘルシー・手軽」が受けている。

大手料理教室で11年間、料理講師を務め、「せいろが好きで好きでたまらない」という本澤知美さんは自分でせいろのレシピ本を作って出版するほどのせいろラバー。

『疲れているけど、ちゃんと作りたい せいろ1つで晩ごはん』では全48品の目からウロコのせいろ料理を紹介。「特に忙しい人や料理に自信のない人には、せいろはおすすめです」と胸を張る。

目次

華やかな料理の仕事の激務でクタクタ

料理講師の仕事といっても、レシピ開発、教室の準備、実際の教室運営、片付け、食材発注などなど、料理の仕事は美味しい料理を作るだけではない、バックグラウンドのタスクが山積みという。

「家に戻るとクタクタ。でも疲れているからこそ、ちゃんとしたものを食べたいと思うようになってきました。年齢的なものもあるかもしれません」

本澤さんは、忙しい人こそ「せいろが活躍する」と言うが、せいろを購入する決め手に欠ける、という人も多い。

せいろに手が伸びない3つの理由

その理由は

1位:せいろは場所をとる

2位:扱いがめんどくさそう

3位:蒸すだけだと飽きそう

というものだ。

つまり「買ったのはいいけど使わない」運命をたどるのでは?という懸念から、せいろに手を出せない。本当にせいろはキッチンの肥やしになってしまうのだろうか?

調理器具と食器も兼ねる

確かに断捨離ブームの中、鍋サイズの調理器具がキッチンに増えるのを嫌う人は多い。「でもせいろは食器がわりにもなります。炒め物は、フライパンで調理してから、お皿に移す必要がありますが、せいろは蒸したらそのまま食卓に運べ、見た目もテンションがあがります」と本澤さん。

鍋とセットになっているせいろもあるが、蒸し板(1000円前後)という平たい板を買えば、家の鍋を活用できるので、実はそれほどモノは増えない。

レンジフードで簡単保管

竹やヒノキなど天然素材で作られているせいろ。手入れや保管状態によってはカビが生えることがあるので、確かに面倒だ。

「レンジフードにフックを取り付けそこに引っ掛けておけば、乾燥も早く、そのままひっかけ保管が可能」という。シンクの引き出しに収納ではなく、見せる収納で簡単管理ができる。

煮物や炒め物が失敗なく調理できる

せいろといえば、肉まん、焼売、バーニャカウダ。しかし点心はそのものを作るのが面倒。バーニャカウダもソースをアレンジしたとしても、遅かれ早かれすぐに飽きそう。

しかし、せいろ歴数十年の本澤さんは言う。

「せいろはあらゆる調理ができます。炒め物なども、お皿を活用することで油を使わず、火加減せずに美味しくできます」さらに「煮込みもできます。難しい火加減も不要です」と本澤さん。

こつは、下味をつけた食材を皿にいれてせいろで蒸す。すると火加減や味付けの心配なく、ただ10分蒸すだけで出来上がると言う。

せいろは野菜を蒸すだけではなかった⁉︎

しかし、せいろの一番のポテンシャルは「蒸すだけじゃない」という点。例えばこのハンバーグもせいろでできてしまう。

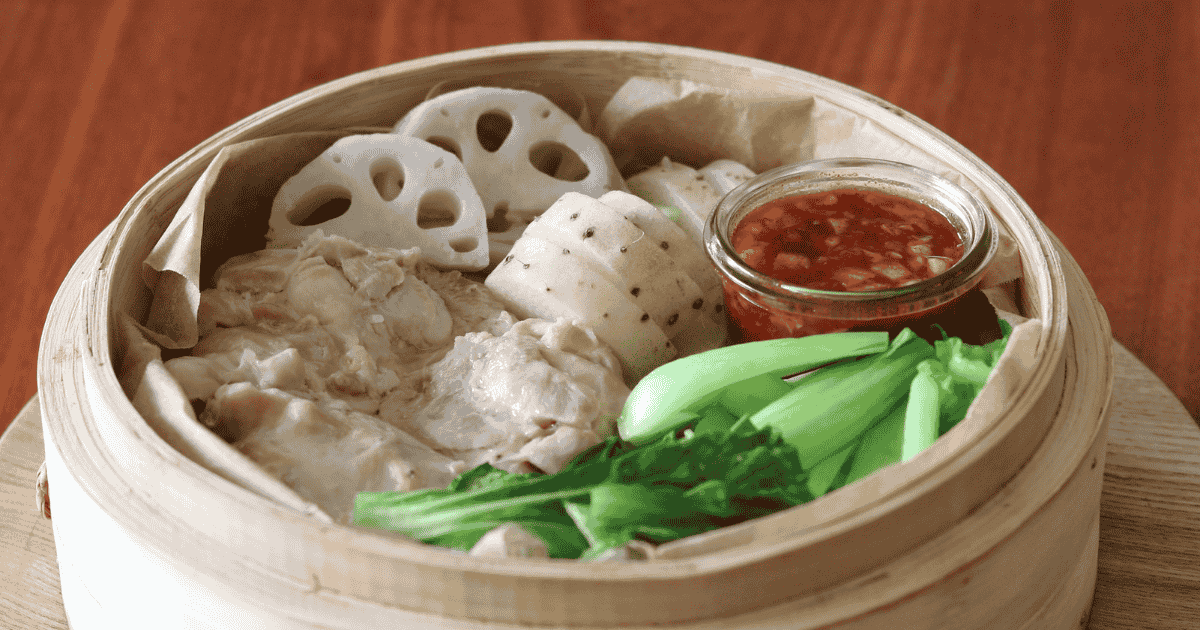

優れた点は、フライパンで焼くときのように、火入れの心配がない、焦がす心配がないという点。さらに蒸すことで旨みがギュッと閉じ込められ、ふっくら仕上がる。あともう一点、圧倒的に便利なのが2段調理が可能なので付け合わせの野菜も同時に調理できるということ。

しかも焦げたフライパンを一生懸命磨く必要もないし、最悪せいろのまま食卓に出しても、それはそれでおしゃれというメリットも。

一度せいろを使うと沼る人が多いのもうなづける。