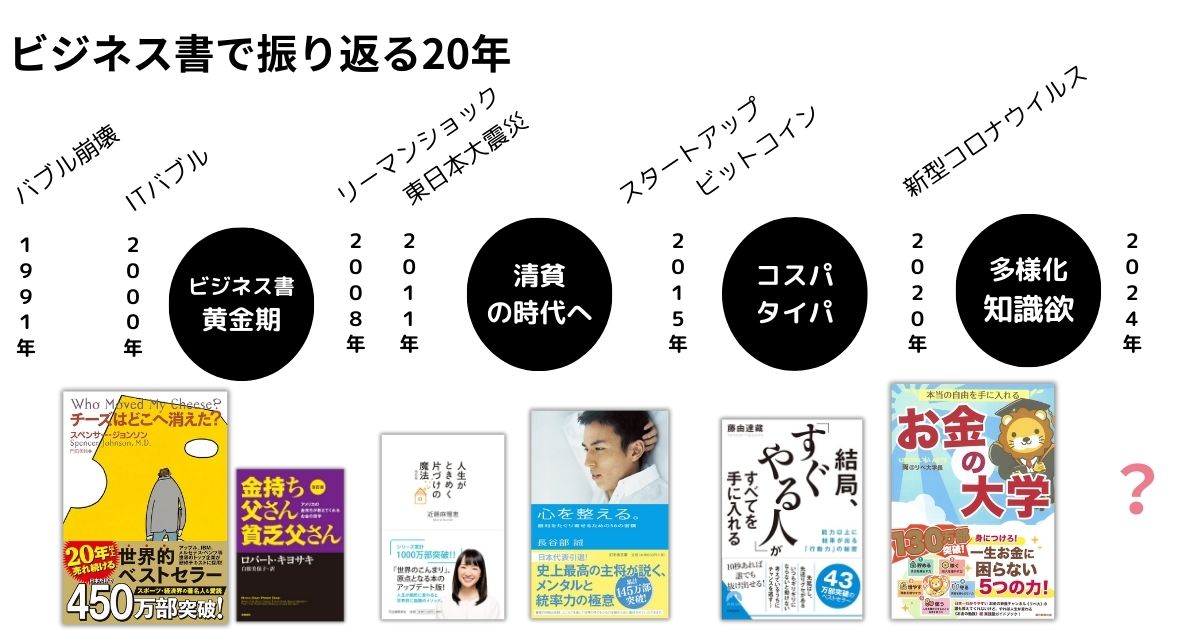

ベストセラー本で振り返る20年。3万冊のビジネス書から紐解く、これからの賢い生き方とは?

21世紀に入って、働き方に関する考えは、幾度もの細かい変化を重ね、その時々のトレンドを反映して生まれたビジネス書も変化してきました。今を理解するヒントとして、ビジネス書の現代史を識者に語ってもらいます。

プロフィール

ブックコンサルタント土井英司

読破したビジネス書は3万冊。先日『人生で読んでおいた方がいいビジネス書75冊』(MdN)を上梓したビジネス書評家の土井英司さん。

一口にビジネス書といっても内容はさまざま。そして、時代の流れを反映する鏡のような存在です。それだけにこのジャンルのトレンドを知るだけでも、学ぶところは大。そこで今回は、21世紀に入ってからのビジネス書の歴史について、土井さんに語っていただきました。

目次

「勝ち組・負け組」が浸透した2000年初め

これまで多くの本を読んできましたが、ビジネス書は世間のマインドや時代の流れを反映しています。それを知ることでも、時代を読む目が鍛えられます。そこでまずは、21世紀に入ってからのビジネス書のトレンドについてお話ししましょう。

2000年頃は、1991年にバブルが崩壊して以来、日本経済は悪くなっていく途上でした。ですが、そのなかでIT業界は急成長。そこでITでビジネスを始めて、ちょっとうまくいっている人が増えました。それを見て、「何かうまくやれば」とか「頑張れば何とかなる」という空気が生まれたといえます。

「勝ち組・負け組」という言葉が流行したのもこの頃で、「勝ち組に入れば大丈夫」「要領よくやれば稼げる」という風潮がありました。それを反映して、2000年に刊行された『チーズはどこへ消えた?』(スペンサー・ジョンソン/扶桑社)や『金持ち父さん 貧乏父さん』(ロバート・キヨサキ/筑摩書房)などが爆発的に売れました。

特に米国のファイナンスを紹介した『金持ち父さん 貧乏父さん』の影響で、勝ち組・負け組という二極化的な言葉がよく使われました。「自分は勝ち組に入る」「勝ち組に入れば大丈夫」という世相が生まれたのが、2000年ぐらいなのです。

リーマン・ショックまではビジネス書の黄金期

そのあと2004年頃からリーマン・ショックの2008年までの間、自己啓発やスキル向上の本がよく売れました。まさに、ビジネス書の黄金期といえるでしょう。著者として挙げれば、勝間和代さんや和田裕美さん。頑張って自己啓発して、スキルも身につければ、給料も上がるというふれこみの本がたくさん出ました。

当時、自己啓発やスキル関連の本がすごくもてはやされたのは、「頑張って身につければ、ちゃんと給料も上がって豊かになれる」という意識が高かったからです。

外資系企業が注目された時期でもあり、日本企業はちょっと駄目だけれど、外資系企業に転職してキャリアを作って、給料を上げるという流れが勝ち組の王道みたいにもてはやされたのですね。それで、外資系コンサル出身の方の本もよく売れました。このブームは、リーマン・ショックの時期まで続きます。

不況や大地震で人間としての生き方に注目

2008年にリーマン・ショックが起きて、一気にマーケットが冷え込んでしまいます。さらに、東日本大震災で追い打ちをかけられました。日立製作所の原発の溶接データ改ざんやオリンパスの粉飾決算など、企業や政界のスキャンダルが噴出したのもこの頃です。

それで今度は、「勝ち組を目指す拡大志向ってどうなの?」と反省が促され、人間としての生き方に焦点が当たるわけです。

2010年から2011年のこの頃にヒットした本は、例えば『人生がときめく片づけの魔法』(近藤麻理恵/河出書房新社)や『心を整える。勝利をたぐり寄せるための56の習慣』(長谷部誠/幻冬舎)。人として正しくあることを考えさせるのが、トレンドになりました。お金のからんだスキャンダルが多かった反動か、「清貧」という言葉が注目されたのもこの頃です。

ビットコイン登場、コスパ・タイパ時代

いっぽう、ビットコインで一山当てる人が出てきたりしました。それで、一生懸命に勉強して仕事を頑張るのではなく、起業や投資でうまいことやって成功を狙うほうがいいのでは、という流れも発生。シリコンバレーでも、リーン・スタートアップが流行って、まず小さく試してみることがトレンドになります。

出版界では2015年刊行の『結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる』(藤由達藏/青春出版社)が口火を切り、「行動力」をテーマにした本が売れ始めました。

新しいトレンドを捉えて、即行動に移した人が勝ち、という考えが広がっていったのです。おとぎ話の「3匹の子豚」では、子豚が藁の家、木の家、レンガの家を作りますが、かつての常識は、レンガの家を建てる子が賢いというものです。でも、「とりあえず藁の家を建ててみるほうが成功するのでは」という認識が生まれました。そうした、昔の価値観がひっくり返るくらいの変化の激しい時代になったわけです。

コロナ禍で“脱”個人プレーの意識

2020年に日本ではじめて新型コロナウイルスの感染者が確認されて、コロナ禍が始まります。リモートワークや地方移住など働き方が多様化し、自分らしく働くことに目が向きました。

そのあとに、実用的なAIが登場して、「なるべく要領よくやる方が、仕事ができる人になる」という考えが生まれたり、一方で地球環境や社会的弱者のことも考えるようになったりと、意識が多方面に向いているのが今です。

ビジネスの価値観については、「自分だけよければいい」と言っていたビジネスパーソンの多くが結局ダメになり、経済は「皆がうまくいかないと回らない」ことが再認識されます。

結果、多くの人が基礎から学ぶ必要性を痛感するようになりました。最近売れているビジネス書も、わりと基礎知識を語るものが多いです。逆に、中身に気をてらったよう本は、あまり売れていません。また、2005年に出た『さおだけ屋はなぜ潰れないのか』(山田真哉/光文社)に代表されるように、当時はトリッキーなタイトルの本が受けました。今はどちらかといえば、『本当の自由を手に入れる お金の大学』(両@リベ大学長/朝日新聞出版)みたいに、特にひねりのないタイトルのほうが売れています。

ネットでは種々雑多な情報が出回っていて、「結局、何が正しいのか」を、きちんと基礎から教えてくれる本がいい、という流れなのでしょう。

今こそ読んでおきたい2冊とは

ここ20年のビジネス書の流れを俯瞰したところで、最近刊行された「これはおすすめ」なものについて触れましょう。

それは、『日本製鉄の転生 巨艦はいかに甦ったか』(上坂欣史/日経BP)と『「働き手不足1100万人」の衝撃』(古屋星斗&リクルートワークス研究所/プレジデント社)の2冊です。

『日本製鉄の転生』は、経営がうまくいくための本質をちゃんと書いています。付加価値をつけ、それをもとに値段交渉をして、値上げを果たすという本質的な部分ですね。物語としての読みごたえも十分で、引き込まれるはずです。日本製鉄の社長やM&Aで大活躍した法務担当をはじめ、かっこいい隠れたヒーローたちがいっぱい出てきます。思わず「こういう人になりたい」と感化されると思います。「鉄なんて興味ない」なんて先入観は抜きにして、頑張って読んでみましょう。そうすると、未知の世界の面白さが見えてきます。

そして、『「働き手不足1100万人」の衝撃』ですが、こちらはデータの質と量がすごいです。これを見ると、個人がこの後どういう働き方をしたらいいのか、日本経済のどこにチャンスがあってどこが問題なのか、果ては人口はどこが激減してどこに住めばいいのかまで書いてあります。例えば、2040年でも生活維持サービスが大丈夫なところは、東京、千葉、埼玉、神奈川、大阪、福岡のみ。それ以外は全部あぶないといったことが、わかってしまう。この情報をいち早く手に入れた人のなかには、移住を考える人もいるでしょう。ということは、そのエリアの地価が高くなります。

本書には、中高年の働き方のヒントも入っています。隙間時間を使って活動することで結果的に社会の役に立つ。そういう働き方を「ワーキッシュアクト」と呼んでいるのですが、それで人手不足を解消できるとあります。ですから人を束ねて、ワーキッシュアクトの組織を作るとか、エージェントをやるというビジネスをやってもいいし、単純にそれに加わって労働を提供するのでもいい。

そして、本書を読んでわかったのは、単純に人手が不足するからAIやロボットにすればいいという話ではないことです。これを読む限り、2040年であっても建設の仕事など、AIやロボットには無理な分野があります。そういう働き方の未来が見えてきます。

一見、危機にだけ警鐘を鳴らしているようですが、「危機」という言葉の中に「機会=チャンス」の意味が含まれているように、本書の記述の中にもチャンスが見つかります。未来の危機を勉強すると、そこには必ずチャンスもセットで紹介されている。そこからアイデアを出して、ビジネスチャンスにつなげるのが良いのではないでしょうか。

このように、与太話ではなく、ビジネスの本質を描写している本、将来の役に立つ本は、ビジネス書として本当におすすめです。正直な話、1万円払っても買うべきですが、こうした役立つ本が2000円でお釣りがくる価格で販売されているのです。

関連記事

この記事を書いた人

- 都内出版社などでの勤務を経て、北海道の老舗翻訳会社で15年間役員を務める。次期社長になるのが嫌だったのと、寒い土地が苦手で、スピンオフしてフリーランスライターに転向。最近は写真撮影に目覚め、そちらの道も模索する日々を送る。