突然の人事異動。でも異動先には仕事がない…危機をチャンスに変えた書店員に学ぶ、課題解決のヒント

会社員につきものの人事異動。しかも繁忙期以外は仕事のない部署への配属。盛岡の書店に勤務する栗澤順一さんは、書店員から一転、外商部に配属されキャリア最大の危機に…。新たな発想を武器に危機をチャンスに変える姿勢には、多くの教訓があります。

21世紀はじめには約2万店あった書店ですが、出版不況のあおりを受けて半減。いまやどの書店も、生き残りをかけて工夫と努力を重ねています。

【写真で見る】独特の世界観!! さわや書店の店内と名物ポップ

岩手県盛岡市の老舗書店である、さわや書店もその1つ。『思考の整理学』を手書きPOPでブレークさせ、ビニールカバーで覆って何の本かわからない“文庫X”という販売企画をヒットさせるなど、出版業界や本好きの間では有名な店です。しかし、長引く出版不況に加えて、大手書店の進出、優秀な書店員の退職、コロナ禍など、数々の苦難に見舞われます。

そうした難局に挑んだのは、さわや書店の一社員である栗澤順一さん。栗澤さんの著書『本屋、地元に生きる』(KADOKAWA)には、店の課題に向き合いながら、自身のキャリア上の危機を克服する様子が書かれています。文面に散りばめられているのは、書店のみならずビジネスパーソン全般にためになる教訓の数々。今回はその一部を、「課題解決のヒント」として紹介します。

仕事のない部署で自ら仕事をつくる

1999年に中途入社し、専門書売り場の書店員としてキャリアをスタートした栗澤さんは、2012年に外商部に異動となります。外商部とは、図書館などへのルートセールスや、学校への教科書の配布・販売を担当する部署です。

前職で営業経験があった栗澤さんは、それなりのビジョンをもって異動を受け入れます。ところがそこは、春先の教科書関連業務を除いて与えられた仕事はなく、スケジュール帳が真っ白という日々が続きました。

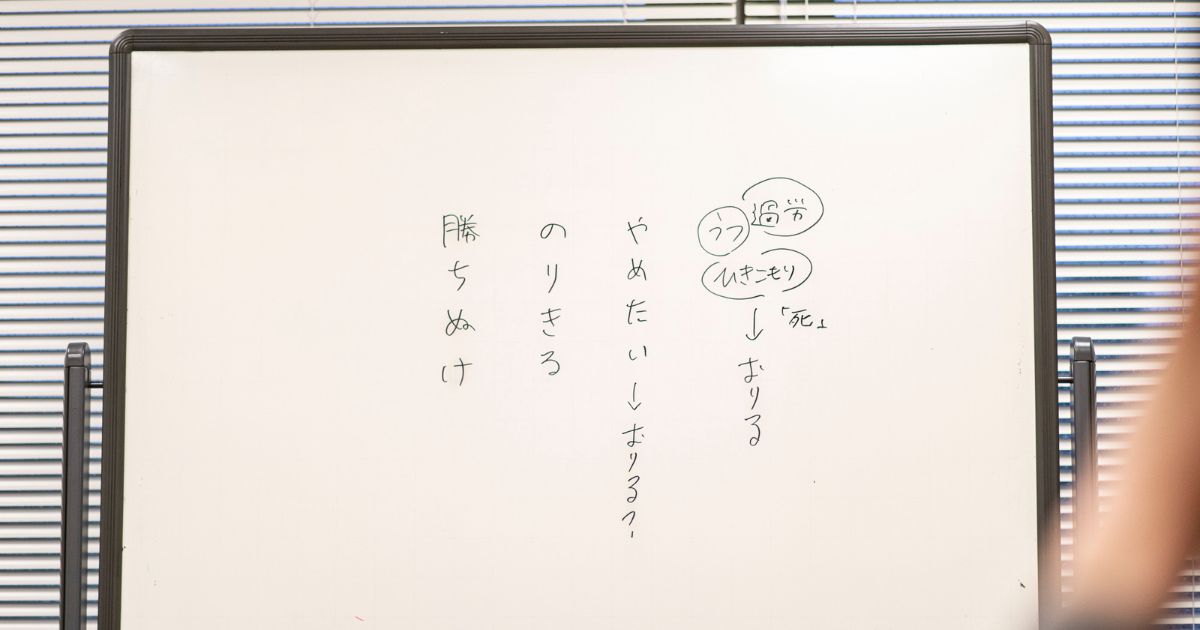

それまでは、書店員と並行して商品管理部を立ち上げるなど明確な業務があった状況から一転、社内失業のような立場に追い込まれます。周囲からは、「教科書以外の売上を立てろ!」という無言の圧力もあり、栗澤さんは、なんとか打開しようと模索。自分で仕事を作っていこうと覚悟を決めます。

活路は、異動直前に経験していたイベントの仕事に見いだされました。前年に起きた東日本大震災で東北地方は大きな痛手を受け、それに関連した書籍が続々と刊行されていました。栗澤さんは、店がテナントしている駅ビル内の催事場に著者らを招いて、講演会を開くという企画を立ち上げました。講演会は連続5回におよぶもので、どの日も大入りという成功を収めました。

異動後は、本格的に震災復興が動き出しており、様々な主催者が講演会やイベントを開催していました。栗澤さんは主催者たちに、会場で「関連する書籍を販売させてほしい」と、地道に打診しました。会場での本の出張販売の売り上げが、当時の栗澤さんを支えたのです。

「I am」視点で見る課題解決のヒント

会社に雇われるビジネスパーソンであれば、異動はままあることでしょう。それによってキャリアパスが開けることもあれば、下降したように思えることもあります。

実は栗澤さんは、入社前の採用面接で外商部を希望していました。ところが配属されたのは専門書コーナー。エプロン姿で接客するという業務に戸惑ったそうです。

しかし、そこで「自分には向いてない」と腐ることなく、書店員としての基礎を積み上げていきました。

もしも最初から外商部であれば、それこそ大変だったでしょう。入社10年以上をへて外商部に配属されたのは、「彼ならできる」という社内からの期待があったからかもしれません。「石の上にも三年」ということわざは、死語になりつつあります。ですが、こと仕事については、まずは与えられたミッションをこなしていくことが、次のステップへの近道となることが往々にしてあるもの。栗澤さんについては、イベント立ち上げなど、自らのイニシアティブで仕事を広げていったことが、外商部での最初の試練に役立ちました。このエピソードから得られる教訓を、あなたはどのように生かしますか?

人とのつながりがきっかけを生む

栗澤さんは、出張販売の仕事にプラスして、イベントのコーディネートもできるよう取り組みました。

まずは、きっかけ作りとして、さまざまな会合や集まりに顔を出し、名刺交換を重ねます。ビジネスにすぐ発展するかどうかは別として、とにかくつながりを広げていったのです。やがて、いくつかのイベントを立ち上げるようになり、さわや書店の「イベント担当」のような存在になっていきます。

一例として挙げているのが、地方消滅論争を取り上げたイベント。イベントホールを借り、数名の識者を招いてシンポジウムを行いました。200名の定員はすぐに埋まり、立見席も用意するほどの大盛況。この会場で売れた関連図書は1500冊を超えました。

やがて、栗澤さんは、「講演会を開きたいのですが、講師に心当たりはありませんか?」「この人とつながりはありませんか?」などと相談を受けるようになります。さらに、講演会の主催者から、講師の著書の販売を依頼されるようにもなりました。講演をする作家とのつながりも生まれ、新刊著作のPR活動を手伝うことも。

栗澤さんは、本書の中で次のように書いています。

書店員でありながら、私がやっていることはイベント企画会社のディレクターにも近いと言えます。

出張販売をするだけでなく、講演会やイベント企画のコーディネートや、新刊プロモーションのお手伝いまでをしているわけですから。このようなことまでしている書店員はなかなかいないのではないかと思います。(本書136pより)

外商部で苦境に立たされたことをバネに、さまざまな試みをすることで善循環が生まれたのでした。

「I am」視点で見る課題解決のヒント

ビジネスは、人とのつながりがいかに大切か、そしてそれが業績向上の起爆剤ともなりえるという好例でしょう。

本書には、栗澤さんの実に多彩な活動が記されています。考えて悩むというより、ダメでもともとの精神で、まずは動いてみる姿勢が徹底されていることが、行間から伝わってきます。

ネット検索であれこれと情報収集した上で、1人で始めるというやり方にも一理はあるでしょう。ですが、とりあえず人と会ってみる。すぐに成果に結びつかなくても、回りまわって後になって、思わぬかたちでビジネスの種になることは、意外と多いのです。あなたの仕事で、何か行き詰まりを感じているのなら、とりあえず誰かと会ってみるといいでしょう。そこから道が開けることは、ちょっと期待していいと思います。

書店という枠を超えた発想を広げる

書店というビジネスは、どの店でも同じ商品(本)を同じ価格で販売するのが基本。オリジナル商品を作って、競合と差別化するというのが難しい業態です。

栗澤さんは、その現状を打破できないかと模索しました。さわや書店は、雑貨販売から大きくなった店で、本以外の商品を売ることに抵抗感は少ないのが強みです。しかし、それでも意外性が際立ったのが醤油。2017年に「減塩新書 いわて健民」という名の減塩醤油を、さわや書店の店頭に並べました。メーカーは、盛岡の(株)浅沼醤油店。スーパーで売るのとは別バージョンの、効能を強調したパッケージにして書店で売りたいと、同社の社長から持ち掛けられたのがきっかけです。

栗澤さんは、悩むことなく協力します。印刷会社のメンバーも加えたプロジェクトチームをつくり、パッケージをデザインしました。

辞書の背表紙をモチーフにして、書店の店頭に違和感なく溶け込めるパッケージになりました。帯が付いている

イメージのラベルで、背表紙にあたる正面には「食塩摂取を減らせる決定版」という医学博士の推薦文が入ります。側面には、洒落をきかして「初版第一刷発行 さわや書店」と入れました。(本書155pより)

この醤油は注目を浴び、メディアにも取り上げられ、飛ぶように売れたそうです。

栗澤さんの別の試みに、さわや書店以外に常設の販売場所をつくるというのがあります。イベント会場で売るのはその時かぎりのものですが、1か所で長く売るというわけです。その1つが、なないろのとびら診療所。訪問介護に力を入れる小規模なクリニックですが、カフェが併設されており、そこに本を置いています。

栗澤さんは、「売り場を常設していけばPRになるし、今後の可能性も広がります」と期待しますが、課題もあります。どの本が売れたかをリアルタイムで確認できないため、本の補充などメンテナンスが難しいのです。常設販売している現場の人が、取次(本の問屋)に発注して、補充分を送ってもらうというやり方は、取次は認めていません。「その部分がなんとかならないか」と、栗澤さんは交渉を続けています。

「I am」視点で見る課題解決のヒント

栗澤さんのこうしたチャレンジを見ると、「本屋とはこういうものだから」「前例がないから無理では」という固定観念の束縛が、あまりない人なのだなと感じます。外商部に移って最初のうちは、とにかく自分の生き残りをはかるという発想だったかもしません。やがてそれは、さわや書店全体の売上増加へと思考はシフトし、そこからさらに進んで盛岡の書店界全体、ひいては地域の活性化まで視野に入ってきました。

仕事がうまくいかないからと、小さな枠にシュリンクして安心感を得ることは、長い目で見ればデメリットとなるかもしれません。業界の常識にはまって、「それが当たり前」だと思っていては、ビジネスチャンスをみすみす逃してしまうかもしれません。仕事がマンネリズムに陥っているように感じたら、いったん枠を取り外して、自由な視点でものごとを見つめ直してみると思わぬ打開策が、生まれるかもしれません。

関連記事

この記事を書いた人

- 都内出版社などでの勤務を経て、北海道の老舗翻訳会社で15年間役員を務める。次期社長になるのが嫌だったのと、寒い土地が苦手で、スピンオフしてフリーランスライターに転向。最近は写真撮影に目覚め、そちらの道も模索する日々を送る。